近所のインド食材屋でムラコアチャールが売っていました。

最初は何だかよくわからなくて、「インド風味のキムチ」と思っていてググったら、「ムラコ・アチャール」というネパールのアチャールだということがわかりました。普段食べるアチャール(この辺のインドカレー屋でよくある)は、「スパイスのかかったサラダ」みたいなのが多くて、これはインドのものらしいのですが、ムラコ・アチャールは「インド風味のキムチ」という表現がぴったりです。発酵のしかたも似てます。ちなみに「アチャール」というのは「漬物」という意味です。

いろいろ調べて安定して作れるようになったのですが、ネットで見る製法とかなり違っている分失敗がないので、これは特許取れるんじゃ? みたいな感じです。やっぱり国際特許取ってネパールで有効にして... 国際問題になりますね、きっと。

そんなわけで、例によって公知化してしまいたいと思います。

ムラコ・アチャールとは

ムラコ・アチャール(Mulako Achar)は「大根のアチャール」という意味です。「ムラ」は大根「コ」は「の」。アチャールはどうやらポルトガル語らしいですが、「漬物」という意味です。ちなみに、日本で「あちゃら漬け」というスパイス入りの漬物があったりしますが、この「あちゃら」は「アチャール」という意味らしいです。

まぁ要するに「大根の漬物」という意味でしかないのですが、だいたいはネパールの大根アチャールを「ムラコ・アチャール」と呼ぶようです。

ちなみに、ラベルに書かれている住所は、御徒町駅南の高架下にあるインド料理屋です。向かいに食材屋があります。

これがやたらに辛いのですが、日本の漬物にはない味ですし、「インド風味キムチ」と言っても随分とキムチとも違います。辛さの主体はマスタードなんですが、「からし漬け」とも違います。中の大根は、日本の漬物でもよくある「切って干した大根」です。「かつや」の壺に入ってる漬物と言えばわかりますかね? あんな感じです。味は随分違いますけど。

味は随分違うのですが、「かつや」のカツ丼をテイクアウトして一緒に食べるとやたらに美味しい。日本でも流行って入手性が良くなると良いのになと思います。まぁ我々は近所で売ってるんですけど。そういった希望も込めて、このエントリを書いているわけです。

ムラコ・アチャールを作る

ネットで探すと、ムラコ・アチャールの作り方はいっぱい出て来ます。

一番参考にしたのは、こちらのサイトです。

【本格レシピ】太陽で発酵させる干し大根のアチャール(ムラコアチャール)

他にもあちこちにあるので、探してみて下さい。ここにも説明を書いて行きますが、それでよくわからないことがあれば他の情報を当たってみて下さい。

既存の製法の問題点

ネットで見つけた情報だけですんなり作れれば何の問題もないのですが、実は大きな問題があります。それは

安定して作るのが難しい

という点です。

私はこのムラコ・アチャールの製法を普及させて、大根産地が生産過剰になってしまった時のために作って欲しいなと思ってます。そうやって、入手性を良くして欲しい。それくらい美味しいし気に入ってます。具体的には、まだ健在であるうちの母親に教えて、近所の年寄り集めて作るみたいなことを期待していたりします。

そうやろうとした時に問題となるのは、生産の安定化です。

ネットにある方法、あるいは近所のインド人(正確にはネパール人やパキスタン人の方が多いのですが)に習っても、「ご家庭で上手に作れば楽しめます」というレベルのものであって、安定して量産するのは難しいのではないかと思っています。元々その程度の規模のものですからね。

と言うのも、これを作る時には「大根を日干しする」という工程があります。件のお店で品切れの時に聞いてみたら、「大根干してる」って言われました。気候にもよるのでしょうが、結構時間もかかるようです。

この工程で大根の水分を抜くと共に、発酵をさせるようです。おそらくは、その辺にあるであろう、あるいは製造の工程で勝手につくであろう乳酸菌(漬物はだいたい乳酸発酵をさせます)を期待しています。

これがいつもうまく行けば良いのですが、乾燥させる時間や環境によって、大きく違いが出てしまいます。実際近所で売ってるアチャールも、買う度に味が異なります。それが手作りの良さだと言えますが、おそらくは失敗もあるでしょう。工業的にどんどん作るのは難しいようです。

提案する製法

前節のように、手作りのムラコ・アチャールの製法では、生産の安定性の確保が困難であるという問題があります。そこで、その問題を解決した製法を提案します。

ついでなので、全製法とセットで説明します。

材料

- 大根

- 中心となる材料です。量は適当ですが、乾燥させるために随分目減りします。また、瓶にしっかり詰める必要があるので、ちょっと多いかなと思うくらい用意すると良いです。まずはお試しとして大きいのを1本くらい用意すると良いです。

- 副材料

- うちではあまり使わないのですが、売っているものを見ると「ニンニク」「ショウガ」「青唐辛子」が入っています。あれば味に幅が出来ます。なければないでも構いませんので、お好みで。ちなみに近所で売っているものには、普通の唐辛子よりもずっと辛いプチトマトの小さいかわいらしい唐辛子が入っています。味はぜんぜんかわいくありませんけど。

- スパイス

-

結局最後には「お好みで」ということになりますし、ここをいろいろアレンジするのも楽しいのですが、まずは基本ということで以下のものを用意します。

- マスタード(ホール)

- クミン(ホール)

- フェネグリーク

- 唐辛子(パウダー)

- ターメリック

ターメリックは面倒なら「カレー粉」でも構いません。むしろ、その方がいろんな風味が入って楽しいかも知れません。

- マスタードオイル

- マスタードシードから作ったオイルです。と書くと凄く辛そうですが、そんなでもありません。でも風味はマスタードです。

あまりおなじみでないスパイスがありますが、その手の食材屋に行くと普通に売ってます。

大根を準備する

最初に行うことは、大根を準備することです。そして、ここが今回の「キモ」となります。

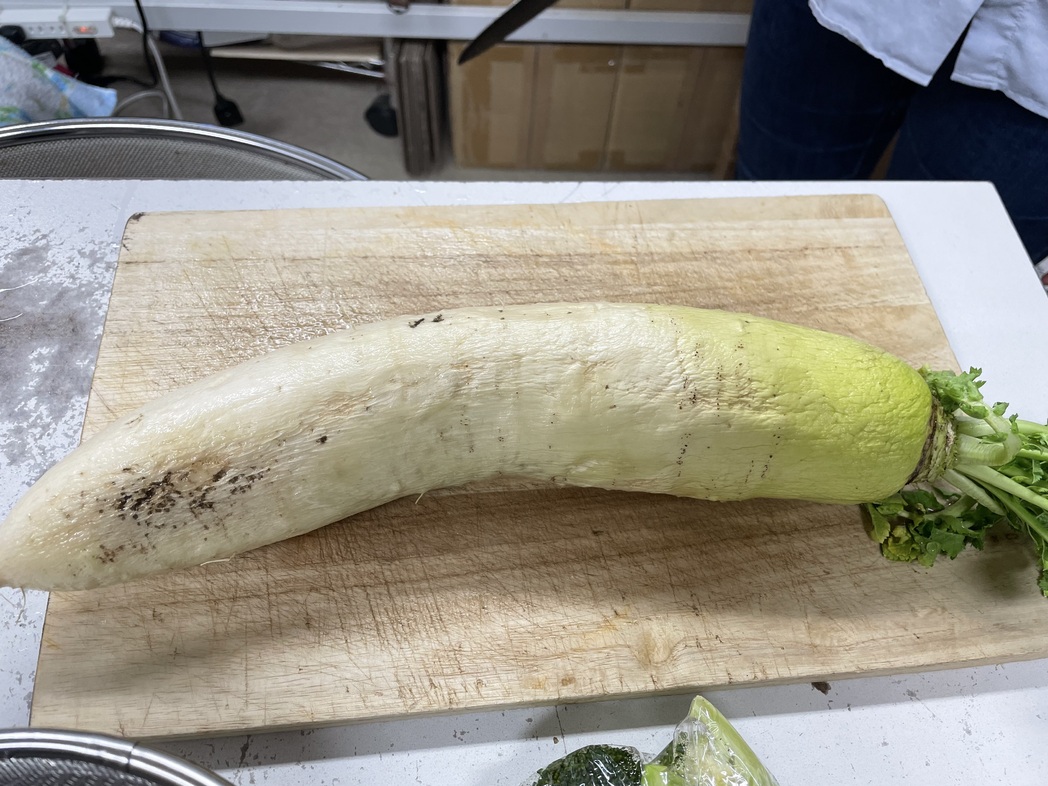

まず大根を買って来るわけですが、大きさについては特に意識する必要はないと思います。普通の煮物用の大根が扱いやすいですが、他の種類のものでも美味しいかも知れません。

そして、これを放置します。部屋に置いて存在を忘れるくらいで構いません。この後でさらに乾燥させるので、あまり加減に拘る必要はありません。どうせ乾燥させるので、買って来る時に新鮮で瑞々しい必要もありません。「おつとめ品」になっているもので十分です。腐ってたらダメですけど。

こんな感じで良いです。後の工程(発酵させる)ことも考えて、ガシガシ洗って下さい。

次にこれを切ります。大きさは「拍子木」と説明されているものが多いですが、適当で良いです。うちではこれくらい。

これを適当に塩を振って(1%くらい)一晩放置します。これは、塩気を加えると共に、大根の水分を抜くためです。

一晩放置すると、随分と水が貯まります。これは捨てずに集めて取っておきます。

こんな感じに集まります。

乳酸菌液を作る

大根から出た水を常温に置いておくと、乳酸菌が働いて酸っぱい液体になります。環境や条件によっては、腐ってしまうことがあるので注意が必要ですが、それを防ぐためにはどこかから「正しい」乳酸菌を持って来て入れてやるという手もあります。個人的にお勧めなのは、酒粕(生粕)を加えてやることですが、乳酸菌飲料(生菌)のものを加えても良いかも知れません。新鮮なキムチがあれば、それを中で洗ってやっても良いと思います。いい感じに酸っぱくなったら、冷蔵庫とかに入れておけば発酵が進みにくくなります。酵母菌が混入してしまうこともありますが、それはあまり問題にはならないので気にしなくて良いでしょう。

そして、この液がこの製法のキモの部分です。

脱水した大根を、この乳酸菌を含んだ液に漬けます。漬けると言っても何日も漬けるわけではなくて、「洗う」くらいの感じです。つまり、大根に乳酸菌をつけてやるわけです。こうすることにより、安定して発酵させることが出来ます。つまり、失敗しなくなります。環境とか季節とかの影響を受けにくくなります。

もちろん最初はそんな「液」が用意できるわけではないので、そこは諦めて次の工程に進みます。普通の作り方では、この「乳酸菌をつける」という作業はないので、そう言った意味では普通の作り方になります。

この液はだんだん増えて来ますが、多くなり過ぎたら「そうめん」のつゆにでも使って下さい。さっぱりと酸っぱくて美味しいです。そうやって適度に循環させておけば、さらに腐りにくくなります。また、この汁に塩をした大根とかキュウリとか入れて漬物にしても美味しいですね。と言うか、実は弊社で使っている元は、そういったものです。

ただ、何かのひょうしに他の雑菌が入ってしまうことがあります。古い雑巾のようなおじさんのような、そんな臭いがして来たら、諦めてリセットしましょう。

こういった発酵ものの時に一番注意しなければならないのは、「納豆」です。作っている時は納豆は避けておいた方が良いです。野菜自体のぬめり以外のぬめりを感じたら注意しましょう。納豆菌にやられたら、諦めてリセットです。

大根を干す

一般的な作り方だと、この大根を干します。干すと言ってもカラカラになるまでではなく、「しっとり」という感じにします。あまり水分を除き過ぎるとカサカサになってしまうので、加減する必要があります。実のところ最初の画像のお店で聞いてみたら、「うちでは自宅用は干さない」と言ってました。また、売っている奴もそんなに干した感じじゃないです。「塩して一晩置いておくくらいで良いよ」とのことです。干すとそこでカビが生えたり腐らせたりして失敗の原因でもあるので、無理に干す必要はないでしょう。1日くらい干したらそれで良いことにしてしまえばいいと思います。

スパイスの準備

次に漬けるためのスパイスを用意します。

最初にするのは、マスタードを煎ることです。

どれくらい煎るかというのは、正直なところ加減がよくわかってないのですが、普通は生で使うこともあるということ、煎り過ぎても焦げるだけだということ、また他のスパイスでも煎るのは「加熱して風味を立たせる」ことが目的だったりするので、「軽く煎る」くらいで良いように思います。ちなみに、胡麻のように「3粒ハネたら」みたいなことはありません。

同じように、クミンも煎ります。

これは割と加減がわかりやすく、「風味が立ったら」という加減です。軽く色が着きます。

次にこれらを擦り潰します。

この時、フェネグリークを除く他のスパイス(チリパウダーやカレー粉とか)も一緒に入れると良いです。塩も適当に加えます。

塩の加減は、漬物と言うこともあってちょっと多いかなという感じで良いと思いますが、足りなければ食べる時に加えてしまえば良いですし、強過ぎると発酵を阻害するので、何度かやってみていい感じを探すということになると思います。この漬物は割と「すぐ作ってすぐ食べる」みたいなところがあるので、塩は後から加えると割り切って薄めにしても良いと思います。それに、元々大根は塩がしてありますから、そこも考えないといけないし。塩分が少ないと腐りやすいみたいな心配は、この漬物に関しては不要です。

次にフェネグリークをマスタードオイルで炒めます。

解説を見ると「テンパリング」とか書いてあったりしますが、要するにゆっくり加熱しながら混ぜるということですね。最初はマスタードの刺激がちょっとあります。しばらくすると、なぜか甘い匂いになります。フェネグリークってそういったものらしいです。

加減は「香りが立ってフェネグリークが適当に色が着いたら」というところです。売っているアチャールは結構黒くなってました。フェネグリークは日によってはほとんど入ってないのを売ってることもあるので、用意ができなければなくても良いかも知れません。ただ、こいつの苦味(結構苦い)はなかなか心地良い味でクセになりますので、あった方が嬉しいとは思います。

大根とスパイスを混ぜる

材料の準備が出来たら混ぜます。まずは大根とスパイスをよく混ぜます。

この写真だと生姜を切ったものも入れてますね。

まずはスパイスを混ぜて、次にフェネグリークとオイルを加えます。

買って来たアチャールの残りも一緒に混ぜてますね。こうすると、乳酸菌の補充ができます。

瓶に詰める

これを混ぜて瓶に詰めます。

こんな感じでぎゅうぎゅうに詰めます。しっかり詰めて空気を抜きます。空気があると腐る原因になるようです。棒でしっかり突いてもどうしても隙間はできてしまうと思うので、後からマスタードオイルを注いでしまうと良いようです。

結局のところ、マスタードオイルは防腐性が高いので、しっかりまぶしてあればそこまで神経質になることもないかなと思います(まだ腐らせたことはない)。食べていればどうせ隙間はできるので、「そーゆー話もある」くらいに思っておいて良いのかも知れません。

まとめ

以上がムラコ・アチャールの改良した作り方です。

一番肝心なところは、「乳酸菌液を作って着ける」ということです。従来の方法では不安定であった乳酸菌をつけるところを、乳酸菌液を用意しておいてそれに漬けるということで安定確実に乳酸菌をつけることができるということです。

まぁそれはさておき、ムラコ・アチャールは「今まで食べたことがない食べ物なのに妙に日本人の味覚に合う」という不思議な漬物なので、試してみることをお勧めします。

PS.

「漬け汁」はだんだん増えてしまいます。上では「そうめん汁」という使い方を書いてますが、最近のお気に入りは、

冷麦を熱盛りにして

漬け汁に↑で作ったアチャールと希釈用麺汁を入れたものにつけて食う

ことです。希釈用の麺汁で甘味を加え、アチャールでスパイシーな感じと酸味をプラスします。

普通の冷麦ともつけめんとも違う、何やら素敵なものになりました。乳酸発酵させたマスタードがいい風味にしてくれます。